少し前にプレイしたタイトルですが、非常に興味深い内容だったので、感想と考察を書きたいと思います。初代は未プレイのため、あくまでドラゴンズドグマ2にのみ言及した内容となっていますのでご留意ください。

また、トゥルーエンドクリア済みを前提とした内容になっており、完全にネタバレなのでご注意ください。もし、興味を持った方は、ぜひプレイしてみてください(お手頃価格なので)。少し人を選びますが、美しいオープンワールドの世界を堪能できますよ。

唯一無二の“現実”

ドラゴンンズドグマ2は、中世ヨーロッパ風の世界を旅する、いわゆるオープンワールドアクションRPGです。

ポーンというNPCの相棒を連れ立ち、合計4人のパーティを編成することができます。特徴的なのは、ワンセーブ制(正確には宿屋セーブとオートセーブの2つ)ということです。

ことあるごとに自動セーブされるため、セーブポイントに戻ったり、別口で保存していたセーブポイントからやり直すということがしづらくなっています。

オフラインベースのゲームとしては独特なシステムで、普通に考えればユーザーへのストレス源になる要素です。

しかし、ドラゴンズドグマは移動や時間経過など、さまざまな不便を楽しむゲームであるという点が、昨今のゲームとは少し毛色が異なります。没入感や後戻りのできない「唯一の冒険物語」というものを大事にしていたのではと思います。

例えば、サブクエストは選択肢のミスや時間の経過で、普通に失敗したり進行不能になったりします。そういったところからも、リアリティに対するこだわりを感じます。

しかし、ゲームを進めていくうち、そういったコンセプトと真逆とも思える意志を感じるようになります。

冒険の先で問い直される“真実”

ゲームのストーリーの詳細には触れませんが、全体的にちょっとわかりづらいとも思える内容です。

物語は、ドラゴンに心臓を奪われ、不死身の「覚者」となるところから始まります。

初見だと、この時点でちょっと疑問が湧いてきます。なぜドラゴンは主人公を殺さず、心臓だけを奪うのか。なぜ心臓を奪われても平気なのか。伏線なのか、あるいはそういう設定なのか…そう思いながらも、なんとなく進めてしまいます。

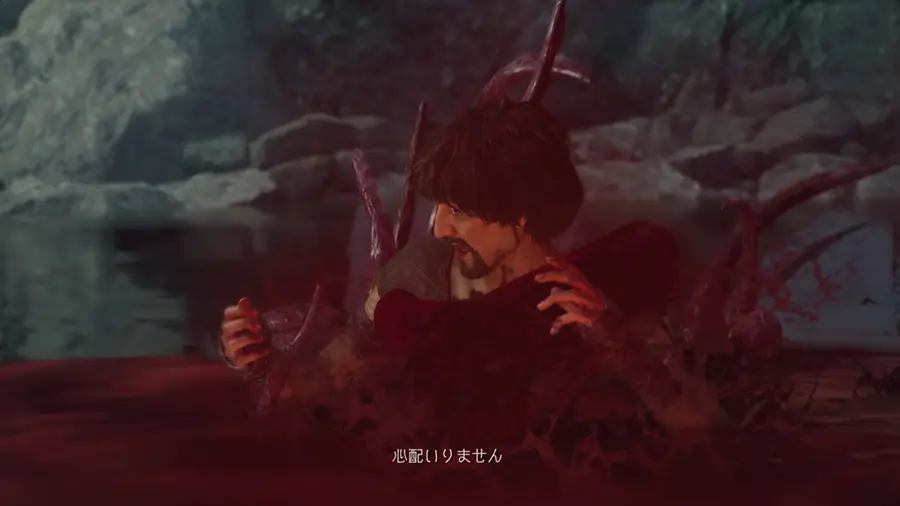

物語の序盤、NPCであるポーンが水に落ちるシーンが描かれます。

川に落ちたポーンは、水中から現れた赤い触手のようなものに絡め取られます。しかし彼は、自分は死なないから大丈夫だと言い残し、水底へ引き込まれていきます。

このゲームでは、一定以上水深のある水場に侵入するとヒュージブルという赤い触手に襲われ、ポーンならロストし、主人公なら直近のセーブまで戻されます。普通に考えれば、ただの「移動制限」のためのシステムと解釈できます。しかし、それなら透明の壁で移動できないようにすることもできるはずです。

物語を進めていくと、このヒュージブルはメタ的な意味を持ち、意図的に設置されたものだということがわかります。

メインストーリーでは、「覚者」は王になるべくして現れるのだという、いかにもな話を持ちかけられます。

プレイヤーは悪者を倒したり、人助けをしながら物語を進めていき、最後はドラゴンを倒すのだろうと考えます。しかしここで疑問が湧きます。まず、何故「覚者」が王なのか。なぜドラゴンを倒さなければいけないのか。

ストーリー的にはドラゴンの力を利用しようという者は居ても、ドラゴン自身が何か悪巧みをしているような描写はありません。覚者が「ドラゴンに心臓を奪われた者」であるなら、心臓を取り戻した主人公は「覚者」ではなくなり、王の資格を失うのではという疑問も湧きます。

つまり、ドラゴンの存在と、メインストーリーの流れがどうも一致しないという感覚に襲われます。

道中、しばしば「導き手」という霊体のようなNPCと遭遇し、抽象的な指示が出されます。

普通に考えれば、ゲームのガイド役としての存在ですが、どうも彼らの発言にも違和感を覚えます。

そもそも彼らは誰なのか、なぜ主人公を監視しているのか。

よくわらかない中、とりあえず指示に従っていけばゲーム的にストーリーは進んでいきます。

NPCたちの中には、この世界の仕組みについて一定の理解をしている者たちがいます。

彼らの言うことは抽象的だったり、物語の本筋とは関係のない話に思えますが、終盤が近づいてくるに連れ、その意味が理解できるようになります。

竜の理(ドラゴンズドグマ)の先へ

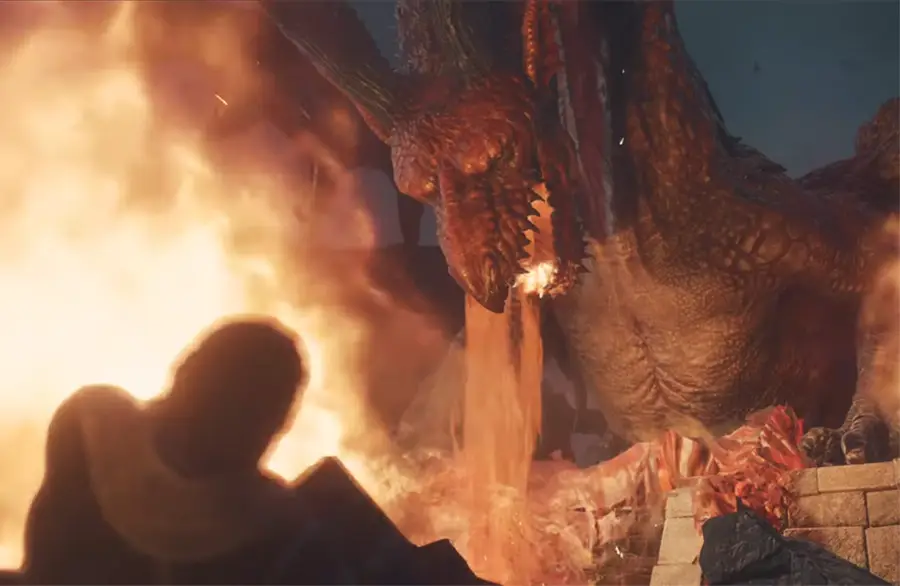

いよいよドラゴンと対峙します。メインストーリーとしては、ドラゴンを支配しようとするというファズスの企みを阻止する流れですが、あっけなく失敗に終わります。つまりプレイヤーが何もしなくても、悪事は阻止されてしまうのです。

そうなると、ドラゴンを目前にした主人公は何をすべきかという話になります。ここで、物語は急展開を迎えます。

今まで王国や世界の平和や秩序という建前で動いてきたのは、「覚者」が王だからという根拠のない設定のためでした。しかし、物語の序盤に奪われた心臓のことも気がかりです。心臓を奪われたからこそ覚者になったわけで、もしそれを取り戻せば覚者ではなくなり、王の資格を失うということになります。ドラゴンから、まさにそのことを問われます。

戦う意志をしめした主人公は、ドラゴンの背中に乗り、最終決戦場へ向かいます。その道中、ドラゴンの話を聞くことになります。ドラゴンは「理」を抜け出すことを望んでいました。

理とは、ドラゴンが主人公を覚者にし、その覚者に自分が倒されるという円環のことを指すといいます。だから、自分を倒しても無意味だと。理の円環を破壊することもできるが、そこに待ち受けているのは混沌だと言います。

そのまま決戦場へ向かいドラゴンを倒せばノーマルエンドとなります。しかし、ドラゴンの話の真の意味を理解し、自身の心臓を「魂魄の剣」で貫けば、「理」の循環を破壊してトゥルーエンドへ分岐します。

そして、主人公とドラゴンは共に海へ落ち、ヒュージブルに取り込まれます。

すると、なぜか海中に導き手が現れ、元の世界へ帰るように促してきます。なぜなら、理の外には「加護」の無いだからと。

ここで、ヒュージブルが導き手の力の一部であることが示されます。主人公はそれを拒むと、文字通り「加護なき世界」へ突入します。

そこは元の世界と似ていながら、空は赤く、竜巻が立ち昇り、時間と共に次々と町が破壊されていく、まさに終末の世界です。

主人公はその世界でも再度ドラゴンと対峙します。そして、本当の意味でドラゴンを倒し、物語は幕を閉じます。

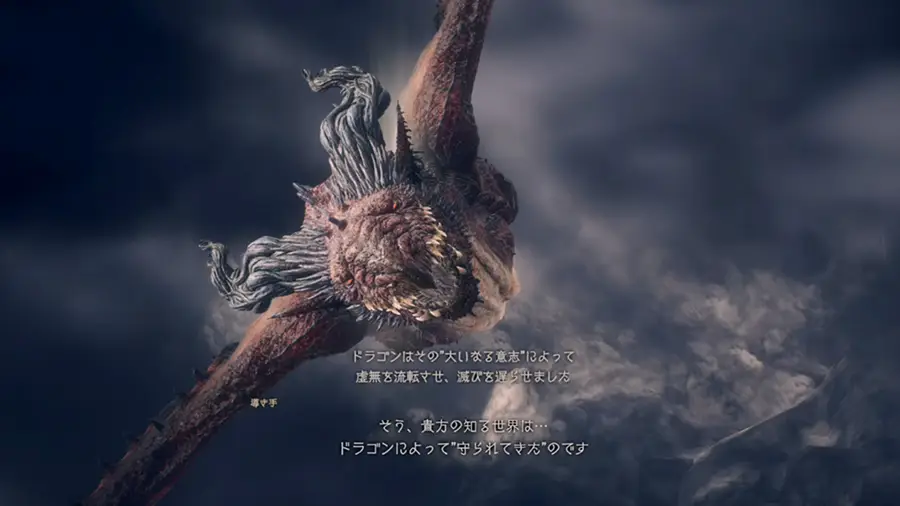

最後のドラゴンとの対峙では、導き手が語ります。彼ら曰く、これまで幾度となく世界が生まれ、虚無によってかき消されたと言います。そしてその虚無に抗うため、「大いなる意志」に作られたのがドラゴンであると。

覚者もまた「大いなる意志」に選ばれた存在であり、その対となる存在同士の円環によって構築されるのが「竜の理(ドラゴンズドグマ)」だといいます。

最後にはタイトルを回収しつつ、物語は終了します。

言葉に隠された“理”

ゲームを進めていくうちに、「ドラゴンズドグマ2の要素はメタファーで構成されている」ということが分かります。導き手やドラゴンの発言は抽象的な内容に思えますが、言葉を置き換えればハッキリと内容が理解できます。

【覚者】=【ゲームの勇者】、【心臓】=【現実のプレイヤーの魂】

覚者はドラゴンに心臓を奪われるところから物語がはじまります。

これは、現実に生きるプレイヤーの心を、ヒール役のドラゴンが奪い、物語に閉じ込めたということしょう。

主人公が心臓を取り戻すのか?というラインが、実際のストーリーにいまいち絡んでこないのはこのためです。

心臓を奪われた主人公は不死の存在となりますが、これは心臓、つまり現実世界のプレイヤーの魂が奪われ、ゲームの住人になったことを表しています。だから不死なのです。

覚者の心臓をどうするのかという話は、物語の筋とは関係ないメタ的な要素であり、あくまでプレイヤー本人の問題ということです。ドラゴンの背中で「魂魄の剣」を自分の胸に刺すことで「理」を破壊できるのもこのためです。覚者の心臓に魂を戻すことは、現実のプレイヤーに魂を戻し、ゲームという仮想世界から抜け出すという宣言になるからです。

【ドラゴン】=【ドラゴンクエスト】=【ゲーム】=【理】

ドラゴンと対峙するまでの大筋だけみれば、正直あまり捻りのないストーリーです。勇者となって悪をくじき、ドラゴンを倒して王となる。これは、そのままドラゴンクエストに代表される、最もベタなストーリーです。しかし、これすらも意図的な対比構造に思えます。

ドラゴンクエストは日本の代表的なRPGであり、ゲームそのもののメタファーとも言えます。彼らは倒されるために用意され、また同時に勇者を生み出しているというわけです。その円環、つまりゲームが作られ、それをプレイヤーが遊び、またゲームに戻っていくという流れを「理」と表現しているのではないでしょうか。

ドラゴンはその「理」の円環から抜け出すことを望み、覚者にそれを促します。ゲームとして用意された戦闘システムで戦おうとすると、ノーマルエンドになってしまうというのも皮肉が効いています。素直にゲームを遊びたいなら、戦闘システムを使ってそのままドラゴンを倒し、ゲームの世界でハッピーエンドを迎えればいいというわけです。

【加護】=【ゲームシステム】

導き手は、理を破壊すれば加護が失われるとい言います。

加護とは、プレイヤーを楽しませるお手盛り、つまり製作者によって作られた安全を担保するルール(システム)です。

セーブやロード、死亡からの復活、超人的な力など、これらは全て「加護(ゲームシステム)」によってもたらされたものです。一般的なゲームに比べ、様々な不便を強いられるこのゲームを遊んできたプレイヤーは、それをリアルで厳しい世界だと感じたかもしれません。しかし、それらも全て安全な世界(ゲーム)にすぎません。

理、つまりゲームの不文律から脱することは、現実世界への回帰となるため、ゲームシステムの恩恵が受けられなくなります。理を破壊したトゥルーエンドルートでは、「加護なき世界」に突入します。

その世界は、4日を過ぎると徐々に街が破壊され、9日を過ぎると強制終了します。死亡からの復活も、その日の朝に戻されるだけで、セーブポイントに戻されるわけではありません。宿屋に泊まることもできませんから、宿屋セーブも使用できません。もちろん、モンスターたちも強化されています。

これはつまり、加護(ゲームシステムの恩恵)が失われつつある世界を表現していると言えるでしょう。

【ヒュージブル】=【現実とゲーム世界の境界線】

物語の終盤、ヒュージブルが導き手の眷属のようなものであることが明らかになります。

深い水深、つまりフィールドの外に出ようとすると、導き手がプレイヤーを仮想世界に引き戻そうとします。つまりヒュージブルは、現実とゲームとの境界であり、導き手による強制力であるとも言えます。

序盤、NPCがヒュージブルによって水中へ引き込まれるシーンがあります。これも一見、システムの説明に思えます。しかし、NPCはわざわざ「自分は死なないから安心してくれ」と言います。冒頭のチュートリアルにカモフラージュされた(と思われる)このシーンは、「自分達はゲームのNPCだから、外の世界には出られない。そして死にもしないんだ」というメタ発言とも取れます。そう考えれば、序盤からこのゲームのテーマをプレイヤーに気づかせようとしていのかもしれません。

現実とゲームの境界であるヒュージブルが、赤くて気味の悪い触手であることも、それ自体が「現実への恐れ」や「忌避感」を表現するものだと考えれば納得がいきます。「加護なき世界」では水場が枯れ、ヒュージブルがいなくなります。これは、現実との境界線が消滅しつつあることの現れでもあるのでしょう。

【導き手】=【ゲーム制作者】=【大いなる意志】=【ゲーム市場や需要】

唐突に何の説明もなく現れ、主人公のガイドをする彼らは、明らかに異質の存在でした。これを、ゲームシステムだと認知させること自体がミスリードであり、そう認知してしまうプレイヤーへのアンチテーゼであったと言えるでしょう。

物語の内容に関わりのない彼らは傍観者です。プレイヤーを「覚者」に仕立て上げ、「ドラゴン」という敵を与え、それを倒して王になるというありきたりな話に閉じ込めようとしました。いわば、プレイヤーを現実逃避させるための存在と言えます。そんな世界を提供しているのはゲームの製作者あり、それに甘んじているのがプレイヤーです。

制作者は、すばらしいクリエイティブを行いながらも、それを享受している客に対して、本当に誠実なのかということに葛藤を抱いたのではないでしょうか。もしかしたら、売り上げや会社の方針、客の需要といった、エンタメを強要させる何かのメタファーなのかもしれません。そんな皮肉な状況を表したのが「導き手」なのでしょう。

【虚無】=【ゲームクリア】=【現実】=【架空の世界が存在できない領域】

導き手は、これまで幾度となく世界が生み出され、虚無によってかきけされたと語ります。そして、その虚無に抗うために用意されたのがドラゴンであるとも。

つまりドラゴンとは、ゲームクリアを引き伸ばすための役割だということなのでしょう。ゲームはクリアされれば消費され、プレイヤーの現実世界と乖離します。これもまたクリエイターの苦悩だったのかもしれません。

どんなに命を削って作っても、それは仮想の世界のものとして認知され、消費され、現実に影響しない。そして、次の世界(ゲーム)が生み出されていきます。それを「虚無」という皮肉めいた表現をしているように思えました。だからこそ、彼らはゲームにリアリティを求め、より現実感を持たせようとします。しかし、それが逆に「仮想世界の強化」につながるという矛盾も避けられないということです。

強化された仮想世界は、これまでよりもっとプレイヤーを空想世界に束縛します。だからこそ、ドラゴンズドグマは、「現実への回帰を物語の軸にせざるを得ない」という矛盾を孕んでいたのでしょう。

【海の老人】=【現実へ回帰しようとするNPC】

物語の中で「海の老人」というNPCが登場します。彼はメインストーリーには絡みませんが、少し不思議な存在として描かれます。「この世界は本当の世界ではない」と言い、海の向こうへ渡ろうと船を出し続けています。

このセリフも、メタファーだと考えれば理解できます。「本当の世界」とは現実世界であり、海の向こう(ヒュージブルの先)に渡るということは「現実世界への回帰」を表しているのでしょう。そして、そのセリフを聞いたポーンは、「時が経てば言葉の意味がわかるかもしれませんね」という意味深なセリフを残します。これは、後々ドラゴンや導き手の話を聞けば理解できるという意味に捉えられます。

ドラゴンズドグマのNPCには必ず固有名詞があるにもかかわらず、彼にはなぜか固有名詞がありません。それは、「現実」という真実に近づくほど、ゲーム世界での存在感が希薄になることを表しているのでしょう。彼はゲーム内の人々(NPC)からは認知されづらくなり、変人扱いされ、やがてシステムにすら名前が表示されなくなった。そんなメタ的な存在として描かれているのではないでしょうか。

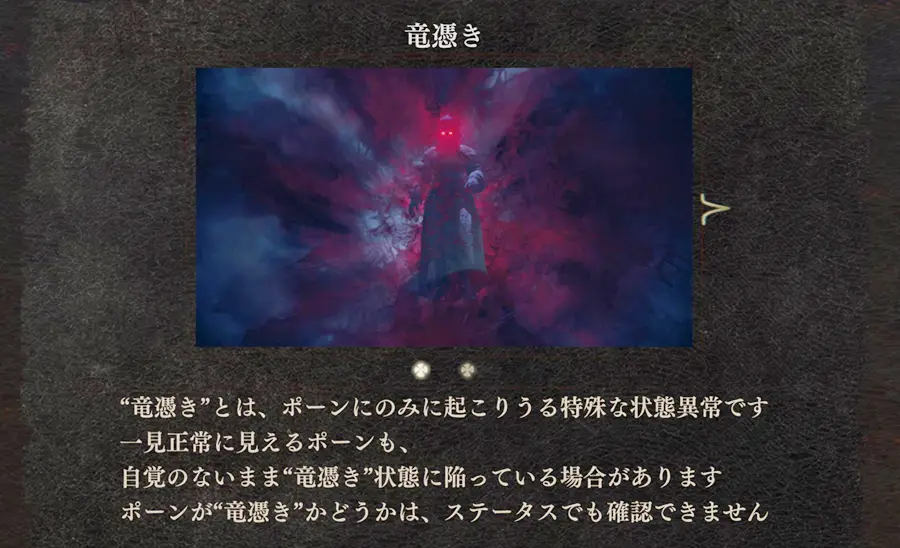

【龍憑き】=【ドラゴンの間接的なゲームの破壊】

龍憑きは、ドラゴンズドグマ2の評価を下げる大きな要因になったシステムです。ポーンを召喚すると、なぜか一定の確率でバッドステータス状態になります。龍憑きになったポーンは覚者の命令を聞かなくなったり、頭痛に襲われたり、やたらハイになったりと様子がおかしくなります。症状を放置すると、やがて他のNPCを虐殺しはじめたりもします。龍憑きを解除するには、ポーンをロストさせるか、他のポーンに感染させる必要があります。

なぜこんなストレスしかない要素を追加したのか、ほとんどのプレイヤーが困惑し、不満を抱いたに違いありません。しかし、だからこそ必ず意味があると感じます。龍、すなわちドラゴンは、この世界の理(ゲーム世界)の終わりを願っていました。しかし、ゲーム世界の一部でしかない彼は、直接手を下すことができません。だからポーンを使ってゲーム世界へのささやかな抵抗をしたとも考えられるのでは無いでしょうか。

覚者という「理に捕らわれた者」の言うことを聞かなくなり、ゲーム世界の住人であるNPCを殺し始めるのはその現れなのかもしれません。

矛盾と葛藤が語る、現実(リアル)という“理”

上記では「導き手」を一括りに「製作者」だとしましたが、ゲームにおける製作者は個人ではありません。チームであり会社でです。目標の売り上げがあり、それをユーザーに買わせなければ、自分たちの生活が脅かされます。ですから、ユーザーが没入できる素晴らしい箱庭を作りました。

そうやってゲームを作りながら、もしそれがプレイヤーから現実を奪っているとすれば、それは1人の大人として、社会人として、あるいは子を持つ親として正しい行為なのか? もっとプレイヤーたちにとって有益な内容にすべきでないのか? そう考えることもあったでしょう。

しかし一方で、ゲームはあくまでエンターテイメントであり、教育や思想を押し付けるツールではないことも理解しているはずです。何より、ゲームは売れなければいけません。会社員としての責務もあります。結局、生活のためにゲームを作るしかないわけです。そんな葛藤が、ドラゴンズドグマ2という自己破壊的な作品を生み出したのではないでしょうか。まるで、戦争をエンタメ(おもちゃ)にしたガンダムが、反戦やコミュニケーション論を語っていたように。

「現実へ回帰」というテーマを織り込んでおきながら、それと相反するように、2週目のプレイも用意されていますし、今後はDLCも販売されることでしょう。それは、ゲームへプレイヤーを束縛しようとする「理」、あるいは「導き手」の役割が続行しているとも言えます。

ドラゴンが心臓を奪い、心臓を奪われた者が覚者となり、ドラゴンを倒す。その循環が理だというなら、ゲームを作り、売り、それを以て生計を立てる制作側と、それを望んでお金を払うユーザーを含めた、ゲーム業界の循環そのものだとも言えるかもしれません。

真エンディングまでクリアしたプレイヤーですら、今後も「導き手」のお手盛り(加護)を期待するでしょう。そしてアップデートやDLCによって箱庭は強化され、更に「理」は循環していくでしょう。それは結果的に、制作者を潤す水になるでしょう。ドラゴンズドグマ2が孕むこの矛盾と葛藤そのものが、現実社会のメタファーであり、メッセージになっていると思えたとき、本当の意味でドラゴンズドグマ2をクリアした瞬間なのだろうと感じました。

『ドラゴンズドグマ2』に宿る“ロック魂”

これらの筋立ては全て私の想像ですし、本当のところはわかりません。しかし、もしそうだとすれば、ドラゴンズドグマ2はとても挑戦的で、良い意味で古典的なクリエイティブ精神が宿った作品とも言えます。

制作会社は天下のCAPCOMです。モンスターハンターやストリートファイターなど、ビッグIPをいくつも抱える日本を代表するゲームメーカーです。その会社からこのようなゲームが発売されるということも、また感慨深いと感じます。

商業的に成功しながらも、ゲームがプレイヤーに与える影響を理解しながら、それでも落とし所のない葛藤を抱き続けているとしたら、それこそが正しく真っ当なクリエイティブと言えるのかもしれません。

昨今の異世界転生ブームは、悪く言えば現実逃避モノとも言えます。これはゲームも同様です。しかし、現代の日本人には必要だった癒しだったからこそ、ここまでのムーブメントとなったに違いありません。一方で、現実世界の問題は膨らんでいく一方です。戦争、感染症、円高、環境問題、政治の腐敗、貧富の差などなど。

そしてそれらの問題は、つつましく生活できれば良いだけの人々の思考停止を許さない状況になっています。

仮想世界に没頭する(させる)エンタメに対するメッセージをストーリーに織り込んだのは、こういった時流を汲み取ったものだったのかもしれません。もしこの想像が本当なら、冷静に考えてユーザーの反感を買いかねないさまざまなシステムを、意地でもねじ込んだ制作サイドの想いは相当なものだったのだろうと思います。

まさに自己破壊をするロック魂ですね。