タイトル通り、完全なネタバレ考察記事になりますので、未プレイの方はご注意ください。

METAPHOR RE FANTAZIOは、アトラスが2024年10月11日に発売した、西洋ファンタジー風のRPGになります。

プレスターン式の戦闘やタイムスケジュール管理など、ペルソナのシステムが割とそのまま踏襲されています。発売前から最も注目していたのは、ペルソナというテーマ性の強いRPGを制作する製作陣が、いかにも「ナーロッパ風」の世界観で「メタファー(暗喩)」と冠した意図についてです。

メタファー:リファンタジオ【PS5版】

【アトラス】PS4版、XBOX版、STEAM版あり

Amazonのリンクは、販売元をAmazonに絞るため、限定版の商品になっていますのでご留意ください。STEAMのオンラインコード販売はこちら。

メタファーは何を問いかける?

既存のペルソナシリーズでも、その根底には、常に社会や人々、つまりプレイヤーへの問い掛けや問題提起がありました。なので、当然本作にも何かのメッセージが含まれているだろうという考えていました。

当初、現実逃避に主眼が置かれた「なろう系」が量産される中、あえてアトラス自身が「なろう系」となり、その内側から問題提起するのだろうと予想していました。つまり、個人的にはどんな説教をしてくるのかワクワクしていたのですが、この予想はある意味では当たっており、ある意味では裏切られました。

ゲームを開始時、冒頭に流れる謎の声が、「幻想に現実を変える力があると思うか?」と問いかけてきます。

これがこの作品のテーマになっていきます。

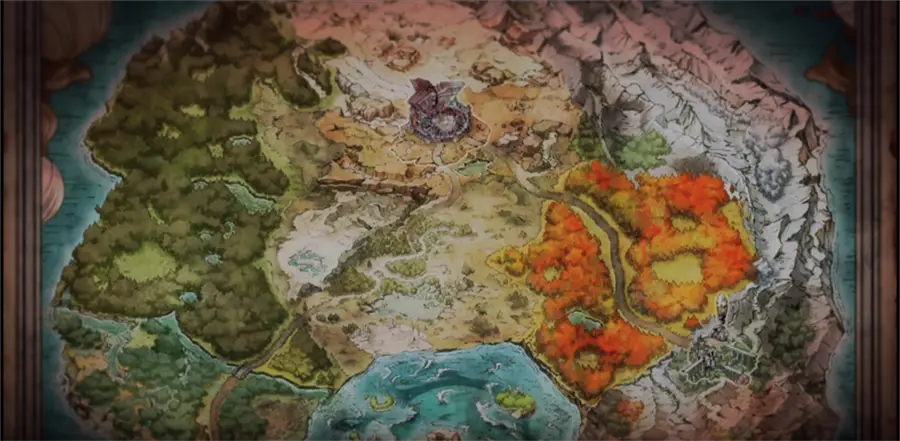

意外とシビアな世界観

西洋ファンタジー風の架空世界に存在する、とある連合国が舞台になります。様々な亜人種が混在しており、鎧戦車(歩く戦車)や魔導機といった、魔法技術を軸にした機械文明が発達しています。主戦力は剣と魔法がメインで、日本人なら説明不要の世界観です。

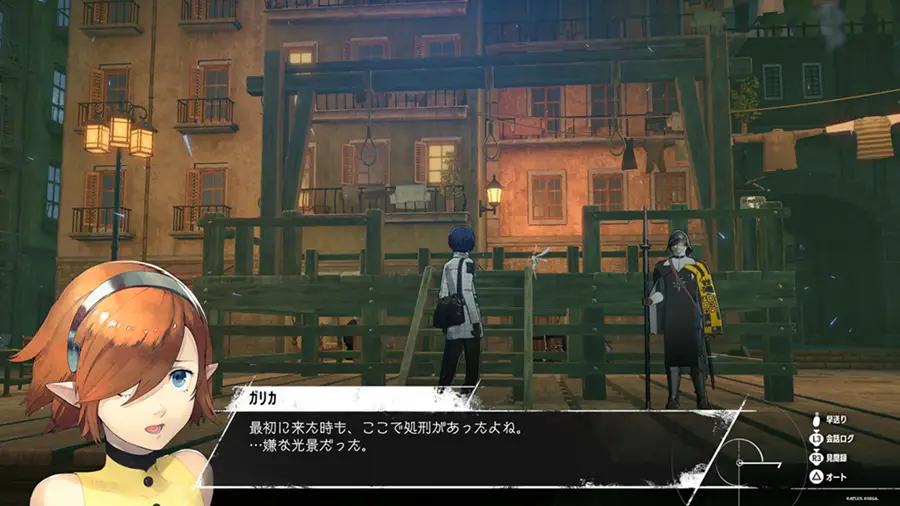

冒頭から、牧歌的で平和な世界とは程遠い実情が演出されます。人種差別と貧富の差がはびこり、裏通りには処刑場が設けられ、町の隅では行き倒れがいることも珍しくありません。洋ゲーのような暗い絵面でもないのに、そこで描かれているのは、なんともリアルな惨状です。

そんな状況に加え、各地に「通常の生態系とは異なる怪物」が頻繁に現れ、大きな被害をもたらしているというのだから、平和とは程遠い世界です。その異形の姿を持つその怪物は「ニンゲン」と呼称されていました。

そんな中、主人公はとある理由から、最も忌むべき人種とされる「エルダ族」として登場します。

もう、のっけからヤル気がみなぎっていると感じさせられました。行き交う人の会話、裏通りと表通りとの文化圏の違い、種族同士による諍いや偏見などなど。街を少し歩くだけで、この世界の縮図が見えるように設計されています。そして最初のボス戦の相手が「ニンゲン」というのだから、何もないわけありません。

生々しい手足が複数あり、リンゴの成る木が生えているという「原罪をイメージさせるデザイン」も、これから描かれる物語の期待感を盛り上げます。

既得権益と新自由主義の対立構造

物語は連合国の若き将軍、「ルイ」の反逆にによって王が崩御することから始まります。当然、ルイは弾劾されることになりますが、内部的にも世論的にもルイは既に多くの支持を得ており、王政側も容易には対処できない状況となっていました。

本来の王位継承者である王子は、呪いの魔術により死亡したとされいたため、後釜として有力だった「大教主フォーデン」が、王政側の代表として旗振りをすることになります。

フォーデンは国教である惺教(せいきょう)の最高権力者という設置です。

後々に語られることになりますが、惺教はマグラという「人や生物が根源的に持つ魔法の力」を抑制することを目的の一つとしています。それにより民衆を御し易い存在とし、国の安定を計る目的がありましいた。しかし、徐々に既得権益化していき、ついには王の心の弱みに付け込むことで国教となり、政治と癒着していきます。

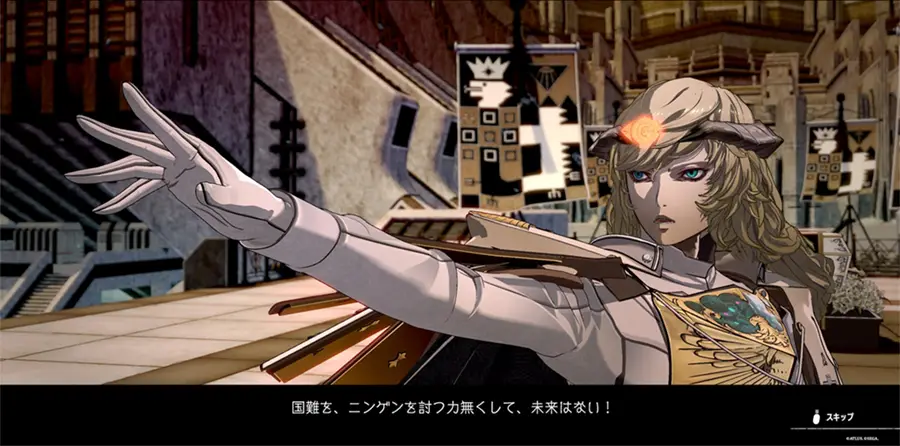

一方ルイは、不条理のはびこる世界を正すため立ち上がった若き天才です。

剣と魔法はもちろん、兵法や人心掌握にも長け、圧倒的な実力者としで登場し、「シンプルな力こそが公平さである」と訴えます。信仰、差別、権力…そのような実態のない概念が、結果的に世界を歪ませ、不条理を生み出していると考えています。

その主張は、自分さえも力の論理の中で淘汰されることを否定しないという徹底ぶりです。

ルイに従う者達の多くは、差別や貧困に苦しみ、権力に弾圧されてきた人々です。

最初のポイントになるのは、このルイとフォーデンの対立関係です。力とカリスマ(ついでのイケメン)で世論を味方につけた若き将軍と、既得権益者である爺さんとの権力争いが序盤の流れとなります。宗教と癒着した王政というのが、もうそのまんまです(笑)。体制側のフォーデンが悪者として描かれるのはよくあるパターンですが、反体制で実力主義のルイも悪者として描かれています。この点も、現代社会の何かを暗喩していますね。

王の魔法による民主主義の開始

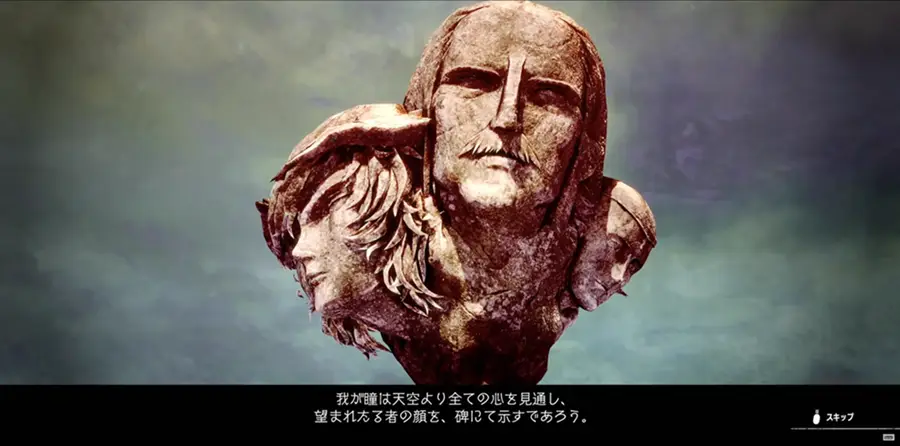

ルイに殺害された王は、「王の魔法」を発動させます。自身が倒れた場合、自動で発動する魔法を仕掛けていたのです。

その魔法は死してなお意識を維持し、国全体に力を及ぼす、王だけに許された強力な魔法でした。

王は魔法を通じて、民の支持を最も多く受けた者を次の王とし、暴力や既存の権力による継承は認めないことを宣言します。

王の魔法とは、この宣言に強制力を与えるものでした。

王位を得る権利は全ての国民に与えられ、その心の内や行動は常に監視されます。そして、より多くの支持を得た者の顔が石像に浮かび上がるというシステムです。

暴力で解決しようとすれば、どこからともなく現れる鎖によって阻まれてしまい、王の象徴である「王笏」を奪うこともできません。いくら有能なルイといえど、さすがにこの魔法の前では力づくというわけにはいかなくなりました。

混乱の最中、主人公は、王子を擁立する組織の特命を受けて王国を訪れました。表向きは呪いによって命を落としたとされている王子ですが、実はかろうじて生き延びており、密かに匿われていました。呪いをかけた犯人がルイであることをつきとめていた組織は、術者であるルイの暗殺を計画します。

専制君主性がお決まりのナーロッパに、まさかの民主制の強制導入です。

冒頭、結構強めにメッセージ性を推してきましたが、ここにきて王政VS反逆者という、わかりやすいストーリー展開になります。

王子を擁立する主人公の立場はあくまで体制側です。しかし、フォーデンや現政権も好ましく思っていない、言わば弱小な第三勢力と言えるでしょう。そして、物語を進めていくうち、体制VS反体制という「対立構造自体に解決を求めない」というメッセージが含まれていることもわかってきます。

ルイは分かりやすいヒール役として登場しますが、彼の言い分にも一理あります。主人公やそれを取り巻く世界が、この問題にどう落とし所をつけるのか、期待感が高まります。

現代というフィクション

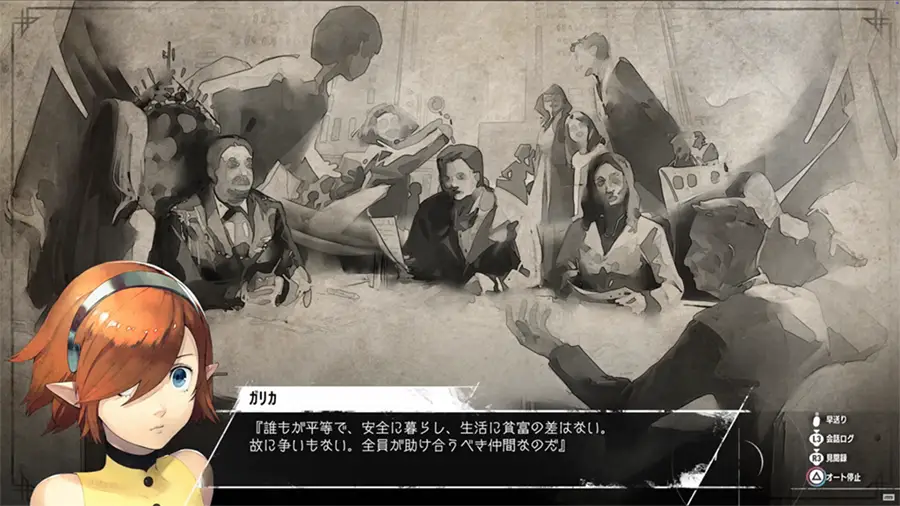

主人公が旅をしていく中、度々「幻想小説」と呼ばれる物語を読むシーンがあります。

その小説の中で描かれる世界では、王が民意によって決められており、誰であっても平等に裁く法が存在します。また、魔法が存在しないにも関わらず、手業と知恵だけで高度な文明を築いており、貧富の差はなく、差別や戦争もありません。

その小説の挿絵には、まるで現代の日本のような街並みが描かれていました。

この世界においては夢のような空想の物語にすぎませんでしたが、彼らはそんな世界を羨ましく感じています。

幻想小説を媒介して、主人公はアカデメイアという場所に移動できるようになります。

そこは豪華な書斎のような場所で、若い男性一人だけがそこの主人として存在していました。

男はモアと名乗り、様々な記憶が抜け落ちているため、自分がなぜここにいるのか分からないと言います。

モアは、物語が進む中で徐々に記憶を取り戻してき、この世界を紐解くキーパーソンとなっていきます。

オープニングムービーでは現代の街並みとファンタジー世界が同時に描写されており、タイトルからして「メタファー」なわけで、この小説の存在がテーマの根幹に関わる何かだろうということがわかる仕組みになっています。

興味深いのが、この幻想小説が現代に描かれている日本は、実際より理想的に描かれているという点です。つまり、ファンタジー世界から見える幻想世界(現代)に対し、「そんなに完璧ではない」と、我々にツッコませる仕組みなっています。

逆に、我々から見えるファンタジー世界は、ゲームの住人からすると「そんな良いところではない」と感じられるハズです。この逆転構造が、冒頭のセリフ(モア)と作品全体のテーマにつながってきます。

マグラと魔導機

この世界には、マグラという力が存在まします。これは単純に魔力やエネルギーを指し、機械も魔法もすべてこのマグラによって支えられています。

マグラは全ての人や生命に内在していますが、今の人類には、それを自由にあやつる能力は失われています。魔法を使うには、魔導機という道具を使う必要があり、それは国教である「惺教」が一括で生産、管理をしています。比較的高価なため、貧しい者たちには手の届かないものであり、それが更なる力の差を産んでいます。

魔法についての整合性を取るための設定かと思いきや、物語が進むにつれ、このマグラという概念もまたテーマ性と大きく関わってくることがわかります。

物語の終盤で、マグラが単に不思議なパワーではなく、「人の不安な心」から生まれるエネルギーであることが明かされます。人は不安になるとマグラを生み出し、御しきれなければ暴走させてしまいます。それを制御する魔導機を扱う利権を、惺教が独占しているとう構図です。

つまり人々は、不安を既得権益者によって制御され、安寧を得ると同時に依存せざるを得ない状況となり、それがさらに利権を生んでいるという、なんとも身につまされる構造になっています。

王笏

王笏は代々王家に受け継がれてきたもので、これを持つ者が本当の王になるとされています。

また、王笏には「王の魔法」を振るう力があり、権威の象徴であると同時に、強力な魔道具(アーティファクト)でもあります。王位の簒奪を目論んだルイは、王笏の奪還を試みますが、これも王の魔法の力によって阻止されます。

物語の終盤に語られる話ですが、王笏には国民のマグラを吸収する能力があります。つまり、王となったものは王笏の所持者となり、その力によって民の不安な心をマグラとして吸収することで、国を維持しているという仕組みです。

権威や利権の暴走に立ち向かう王道のストーリーとして引っ張りながら、その実、“本当の敵は、かりそめの安心を得ようとする依存心や思考放棄だ”ということでもあります。王が自ら民主制を強制実行したということは、王笏によるマグラの調整、つまり中央集権による愚民政策に限界がきているということなのかもしれません。

不安は王笏によって軽減されてはいるものの、問題が解決されているわけではありません。権威や政治、つまり為政者の力に依存せず、国民一人一人が国や社会のためにどうあるべきかを考えなければならないという想いが、王が魔法を使った理由の一つであったと言えるでしょう。

本来の魔法(アーキタイプ)

魔法といっても、術ではなく変身能力です。言ってみればクラスチェンジシステムですね。

この世界では一般的に、魔導機がなければ魔法は使えないとされています。主人公たちも魔導機を使用しますが、それとは別に、仲間とのコミュニケーションを通じて、アーキタイプという特殊な力に目覚めていきます。アーキタイプは「魔法の本来の姿」とされており、魔導機を必要としません。その存在自体は隠匿されてきました。

ここまでの文脈で、アーキタイプが何を意味するのかわかってきます。マグラ(不安な心)を魔導機(権威やシステム)なしに自由に操り、本当の魔法(本来の自分の力)として発現するのがアーキタイプです。つまり、自らの不安に向き合い、御した果てに得る力だということです。そして、その力を隠匿してきたのは、惺教という既得権益者です。

ポイントなのは、劇中何度か、「なぜこれまでアーキタイプに目覚めた英雄たちは世界を変えられなかったのか」という疑問提起がなされることです。

かつて英雄と呼ばれた偉人たちも、この力を振るったとされています。しかし、その誰もが世界を変えることができませんでした。それは、彼らが孤独だったからだといいます。いかにアーキタイプに目覚めようとも、一人だけでは何かを変え得る力になりませんでした。モアは主人公に、他者との交流を深め、アーキタイプを集めるように促します。

アーキタイプの収集、つまり他人との交流は、それらが象徴する「心のありよう」を理解していく工程とも言えます。勇猛さ、慈愛、忠誠、したたかさ…などなど。

そして、自分の心のありようが他者へ影響を与え、他者にも新たなアーキタイプ(心のありよう)を発現させるという流れです。つまり、異なる目的や意思、性質を持つもの同士が影響しあうことで、より多くの心のありようを知り、強い力になっていくというわけです。

かつての英雄が、強い力を持ちながら変革をなし得なかったのは、一つの心のありよう(価値観や思想、行動原理)に縛られ、それを共有したり、影響しあったりできなかったからだということになります。

遺跡(新宿)

主人公たちは旅の途中、とある遺跡の奥へ向かうことになります。

その遺跡は、ビルガ島という地域で信仰されている神を奉る神殿でもありました。巫女に連れられ最奥にたどり着くと、まるで幻想小説の中にある風景(つまり現代の日本)が広がっていました。それは、大昔に滅んだとされる過去の文明でした。幻想小説が単なる想像ではなく、惺教が隠匿しつづけてきた本当の歴史だったことが明らかになります。

このゲームの世界が、現代の延長線上にある世界であることを説明するための設定です。

幻想小説で書かれていたことは、ゲームの世界でも「本当にあった過去の話」であり、その世界の行く末が目の前に広がる遺跡であることを知った彼らは、現実(ゲームの世界)は幻想小説(現代)のように理想的な世界ではなかったと理解します。

これまでゲームの世界でその内情を見てきたプレイヤーが、差別や貧困を目の当たりにしてきたように、彼らもまた幻想世界(現代)の現実を知ることになります。

ニンゲン

かつて人類は、高度な文明を誇っていました。しかし、魔法が開発されたことにより様々な争いが起き、やがて戦争の道具として魔法が使われるようになりました。その魔法によって兵器とされた人類こそが「ニンゲン」だったのです。

そして、数ある種族の中で最も忌み嫌われていたエルダ族(主人公)こそが原初の人間であり、その他の人種は、人為的に、あるいは自然に分派した種族だということが明らかになります。

ニンゲンは魔法(マグラ=不安な心)によって魔改造された人間です。

つまり、人類の敵は、「不安を御しきれず暴走した人類である」と言えるでしょう。彼らには会話は通じず殺すしかありません。不安や防衛反応に囚われたニンゲンには話が通じないというのが、なんとも痛烈です。

興味深いのが、これが P5であれば、改心させて過ちを正すという方向になります。しかし、本作ではそれを過去の過ちであり、解決しきれない問題としてバッサリと切り捨てています。正直、このあたりが「今風」だと感じました。なんだか、フリーレンの魔族を思い出しますね。

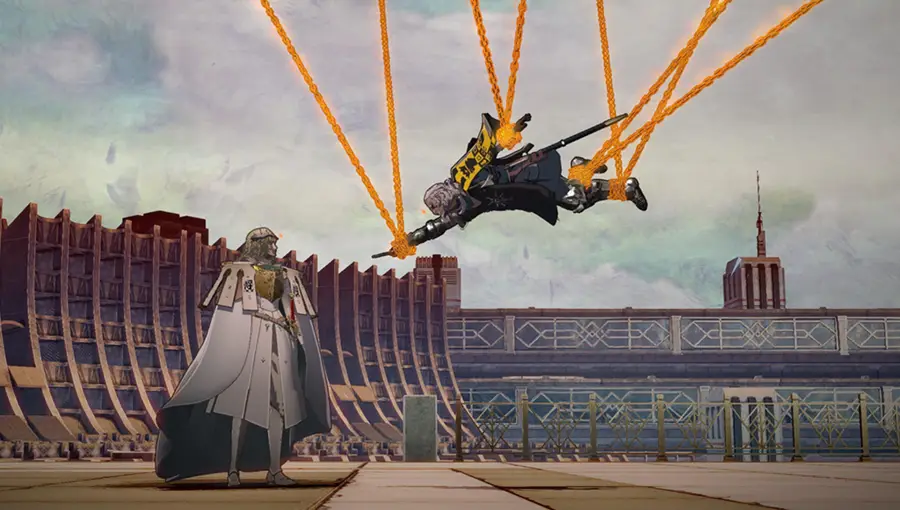

ルイとの決戦

依然、民の支持を最も多く受けているのはルイでしたが、主人公は2番手にまで迫っていました。

また、当初は王子のの呪いを解き、擁立するのが目的だった一行でしたが、様々な経緯を経て自身が王位を目指すこととになっていました。

王の魔法の期限(投票締切日)ギリギリに最終決戦に挑む主人公でしたが、その圧倒的な力の前に敗れてしまいます。

意識を失い、命運尽きたと思われたそのとき、主人公はアカデメイアで目を覚まします。

そしてモアが主人公にかたりかけます。

「実は今までの世界(ゲーム世界)は幻想に過ぎなかった」

そう言うと、アカデメイアの部屋の壁はパタパタと紙細工のように倒れます。開け放たれたその場所は、日本のビル群のど真ん中でした。これまで主人公が生きてきた世界は、危険なことや辛いことがたくさんあったかもしれないが、幻想世界は戦の無い平和な世界なので、ここで暮らせばいいと言います。

しかし主人公は、モアの見せる小説の世界(現代日本)を否定し、元の世界(ゲームの世界)へ戻っていきます。そして「王」のアーキタイプに目覚め、見事ルイを打ち倒すことに成功します。

ポイントは、主人公(ファンタジー世界の住人)が平和な幻想世界(現代)を否定し、使命を果たすために現実(ゲーム世界)へ帰っていくところです。一見すると王道の展開にも思えますが、本作においてはこれが重要なメッセージになっていると言えます。

モアの言うとおり、現代はゲーム世界より平和で幸福でしょう。ですが一方で、我々は現代の厳しさをよく知っています。確かにファンタジー世界に比べれば安全かもしれませんが、かといって全てにおいて現代の方が優れているわけではありません。

一方から見れば、他方の世界のディティールを細かくみることはできず、現実の不満を忘れさせてくれるする何かとして美化してしまいがちです。幻想小説というフィクションの世界に逃げ込むことを否定し、ゲーム世界での決着を決断する主人公の姿は、つまり、ゲーム世界を脱して現実に戻っていく我々でもあります。

幻想に意味はあるか?

ルイを倒してエンディングを迎えても、街中の不満の声がなくなったわけではありません。

しかし、王の魔法(投票)を経験した民たちは、自分の意思で王を選ぶという経験をしました。そして、問題には自主的に立ち向かわなければいけないこと、他者の意思に依存するのは危険であること、問題はすぐに解決できないことを学びました。

王となった主人公は、山積みとなった課題をて少しずつ解決し、結果と信頼をつみかさねるしかないのだという覚悟を決め、物語は幕を閉じます。

残されたのは、モアの冒頭のセリフ「幻想や物語には意味がないのか?」という問いです。

主人公がゲーム世界に帰って行く流れは、一見すると現実への回帰を促しているしているように見えます。しかし、これまでの文脈を辿れば、それだけではないことがわかります。

マグラとは不安な心であり、それを使いこなすことは即ち自分と闘いです。それによって発現される魔法は、今は無い何かを創造し、戦い、生きる糧になるものでした。様々な心のありよう(アーキタイプ)に触れ、他者と影響しあい、それを更なる力とすることが、世界を変えるのだということも説明されていました。

それは、必ずしもお金や武力といった、物理的にある「何か」に限りません。心のありようは、すなわち幻想の力でもあります。その力は様々なシステムや環境に絡め取られ、自由を奪われます。 それを解放し、自らのものとすることが、問題を解決し、より良い方向に向かわせる「本当の魔法」だということなのかもしれません。

物語の序盤、随伴するガリカという妖精が、主人公にある魔法をかけます。すると、無音だったゲーム世界にBGMが流れ始めます。それは「この世界に初めて生まれた魔法」、音楽でした。

総論

この作品の存在を知ったとき、巨大IPの制作に忙殺されがちなクリエイターたちが、異なるゲーム作りを通して刺激を受けることを目指したのだろうと想像しました。あるいは、ペルソナ6の企画を練っている際、舞台をファンタジーにしたら面白いのではないかと考えたのかもしれません。

冒頭のモアのセリフ、「幻想は現実に影響するのか?」という問いは、クリエーターの葛藤であり、またプレイヤーへの疑問提起でもあったのだと思います。

「物語は、現実逃避先として一時的に消費されるだけなのか」

「物語を通じ、先人から何かしらのメッセージを受け取り、それを力に変えられているハズだ」

「物語が読者の心のありように影響を与え、それらが世界を少しずつでも変えてきたのではではないか」

そういった想いが、作品の根底に流れていると感じます。

ややもするとありきたりな精神論で終わってしまいそうな話ではありますが、不安を抱えるリアルな現代日本を暗喩することで、非常に説得力のあるメッセージに昇華されていたと思います。

当初、異世界転生ブームへのアンチテーゼが含まれているのではないかと予想していましたが、メタファーはそういった物語も肯定しているのだと思います。それは、メタファー自身が、極めて王道なストーリーで完結することからも感じ取れます。

必要なのは、数々の物語から得る何かを、現実の力へと変えていくということです。プレイヤーはゲームの世界で平和を取り戻しました。それは単なる幻想に過ぎませんが、同時に現実の力でもあるということです。

目に見える現象だけが、唯一の現実と言えるのでしょうか。思想、宗教、文化、未来、ナショナリズム、経済…これらは全て、物理的は存在しないものです。あくまで、人々が想像の中で作り上げ、変革をもたらしてきた概念です。そのような本質的な問いと希望こそが、この作品の真骨頂だと感じました。

強いメッセージ性、完成されたゲームシステム、細密に作られた世界観、美しいグラフィック、そして個性あふれる音楽。このような素晴らしいゲームを作れるクリエーターたちが日本にいることと、それをプレイできたことに感謝しつつ、その幻想を現実の力にしていける世界であればと願います。

メタファー:リファンタジオ【PS5版】

【アトラス】PS4版、XBOX版、STEAM版あり

Amazonのリンクは、販売元をAmazonに絞るため、限定版の商品になっていますのでご留意ください。STEAMのオンラインコード販売はこちら。