趣味でプラモデルを作るの中でいつも頭をよぎる疑問…それが、「そもそも模型ってなんだ?」問題です。あまりにこの問題がひっかかるため、自分なりに整理してみようと思いました。

模型=プラモデル?

「模型」というと、ほとんどの場合プラモデルと解釈されてしまうでしょうが、建築模型や人体模型、レプリカなども全て模型です。いずれにしても、基本的には、実物の形に似せて作ったものを総称して模型と言います。プラモデルは、プラスチック製工業製品の組み立てキットであり、組み立てることをエンターテインメントにした模型と言えるでしょう。

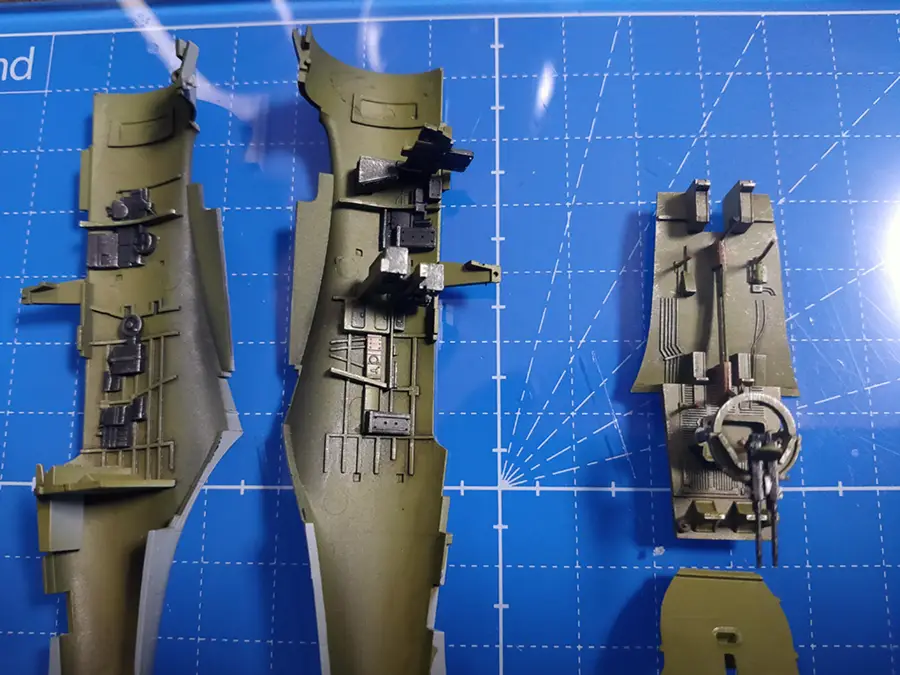

プラモデルといっても色々ありますが、大きく分けてスケールモデルとキャラクターモデルに分けられます。前者は現実にあるもの(車は飛行機)をモチーフにしており、後者はアニメや漫画などの実在しないものをモチーフにしています。

プラモデルが出始めた頃はスケールモデルしかなく、当時の時代背景から、戦車や飛行機といった、いわゆるミリタリーモノがほとんどでした。

しかし、プラモデルを制作していく中で、「キャラクターモデルは果たして模型なのか?」と疑問が沸いてきます。

確かに、原画やアニメなど、元になる絵は存在します。それを立体化しているという意味では「模している」といえなくもないですが、そもそも絵になった時点でなんらかのデフォルメが加えられています。つまり、誰も実物を見たわけでもなく、実際にあり得るものでもありません。

もしキャラクターモデルを模型の定義に含めるのであれば、土偶や仏像も模型ということになります。造形という要素に限れば、仏像とガンプラの差は、元になるモチーフが神話かアニメかという差でしかありません。

実物に近づけることを目的としたスケールモデルと、創造物の再現を目的とするキャラクターモデルでは、作り上げる工程は同じでも、その方向性は全く異なると言えます。

スケールモデルの中でも、ミリタリーモノは特に人気です。元々は木工キットの飛行機からはじまったと言われていますが、それには科学技術への憧れと教育という側面がありました。その後、戦争を経る中で、戦意高揚や愛国心を育むツールとしても利用され、戦闘機などが模型となりました。米ソ冷戦化では兵器開発競争の流れもあり、更にミリタリーモデルの人気が高まります。しかし、敗戦、反戦、近代化と時代は流れ、子供たちにとって戦争は忌避するものとなり、また古臭いもののようになっていきました。カーモデルも同様です。高度経済成長期の機運やスーパーカーブームは、子供たちにとって未来を想像させるエンタメでした。当時はまだ景気がよく、車を持つことが当然だったこともあり、より身近な存在だったとも言えます。

オモチャとの融合

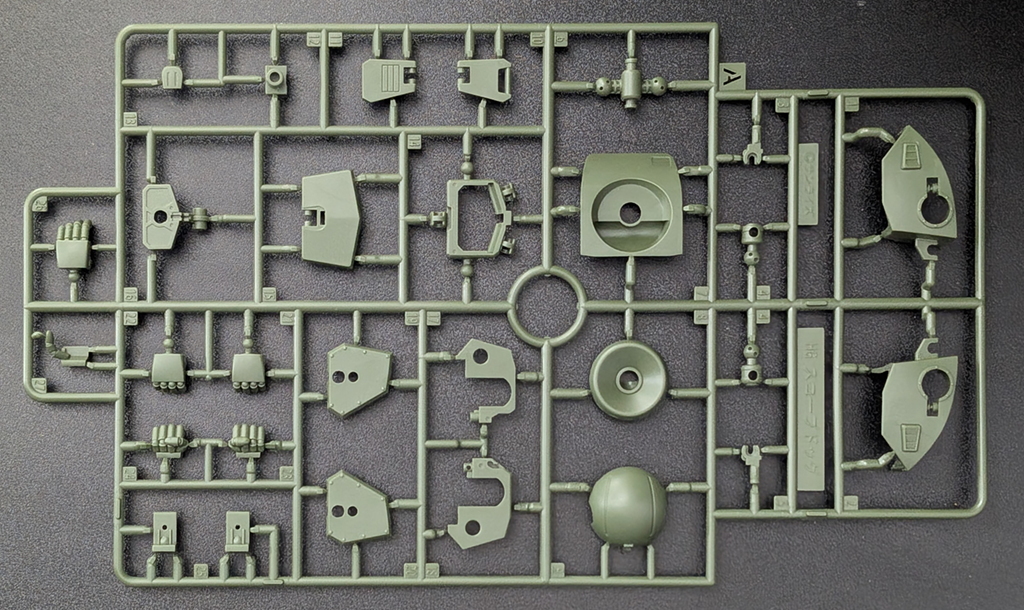

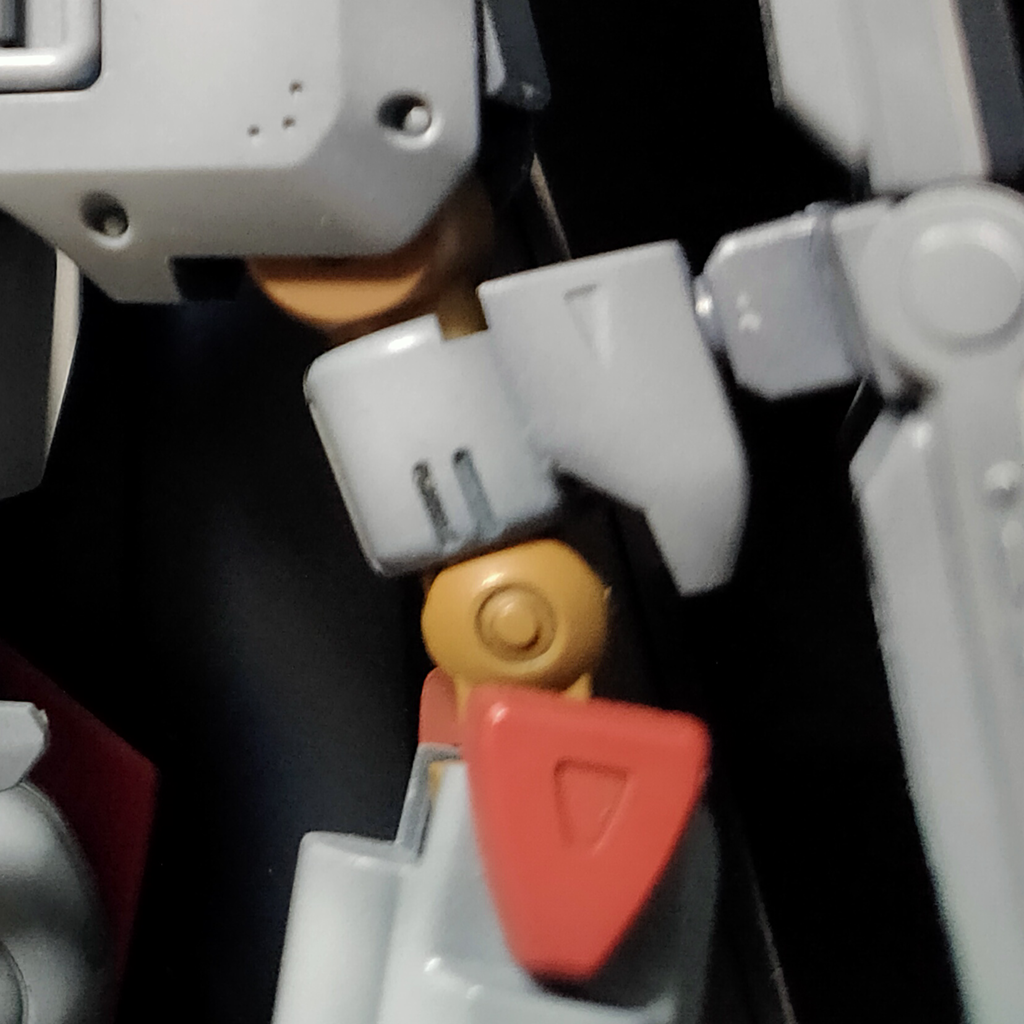

かつてプラモデルの多くはスケールモデルであり、飾って楽しむものでした。しかし、同時に「組み立てキット」というホビーであり、また安価であったこともあったため、子供向けのオモチャと同化していきます。手足が可動したりモーターを内蔵したりなど、作ることだけでなく、作った後に遊ぶことにも主眼が置かれるようになります。

これは、当時男児向けに人気のあった超合金やラジコンといった、高級トイの代替品としての役割も果たしました。この流れは、RCカーやゾイドといった形でもバリエーションを産んでいきます。既存のスケールモデルとは、明らかに違うコンセプトのプラモデルとして分化していきます。

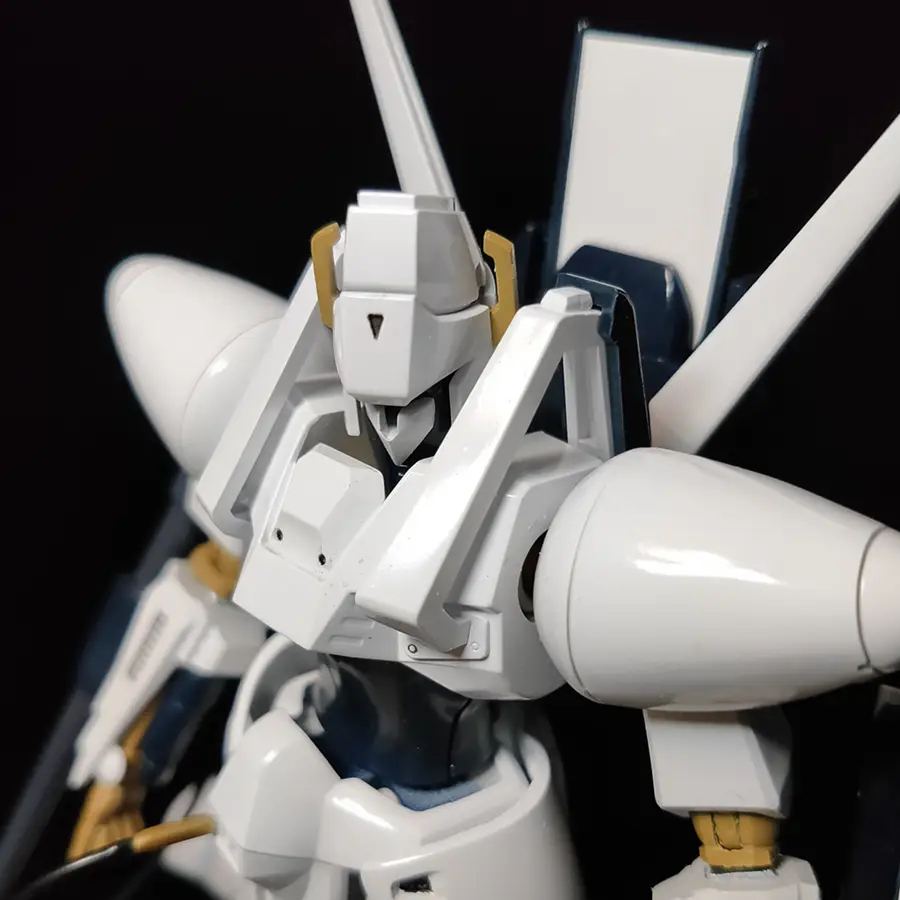

ガンプラというターニングポイント

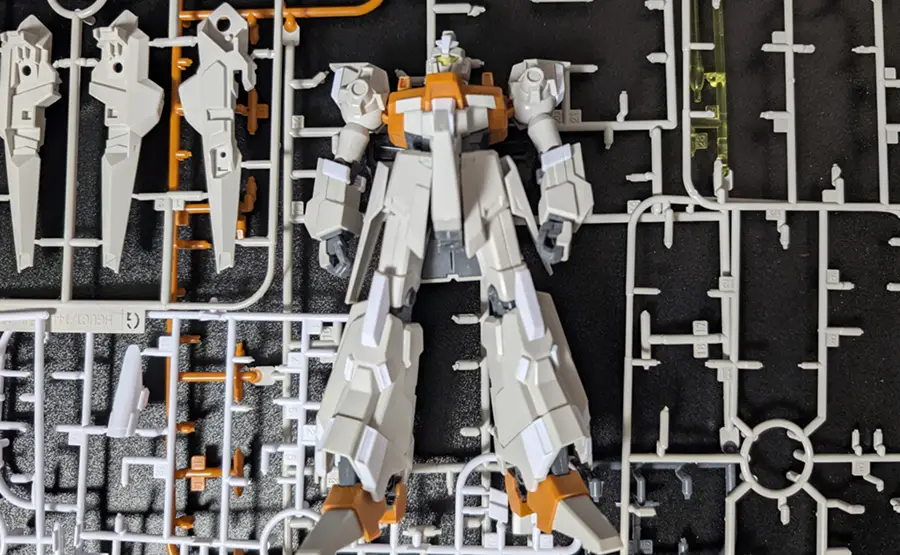

ガンプラの登場は、プラモデルのトイ化を一気に加速させます。

塗装をしなくてもある程度色分けされていたり、ポリキャップという可動用のパーツを採用することで、「組み立てたものを動かして遊ぶ」という用途が強調されるようになりました。

大人気アニメがモチーフということもあり、これまでプラモデルに興味がなかったユーザーやアニメファンも巻き込んでいきます。また、ガンダムという作品自体がリアルな世界観とミリタリー要素を含んでいたこともあり、まだアニメを楽しめる年代のモデラーであれば、スケールモデルと両立して楽しむこともできました。

ガンプラは、そのコンセプトがオモチャ寄りであったにも関わらず、特殊な状況化の中で、既存のモデラーも含めた需要を産んでいきました。

おもちゃ勢とハッキリ分派するモデラー

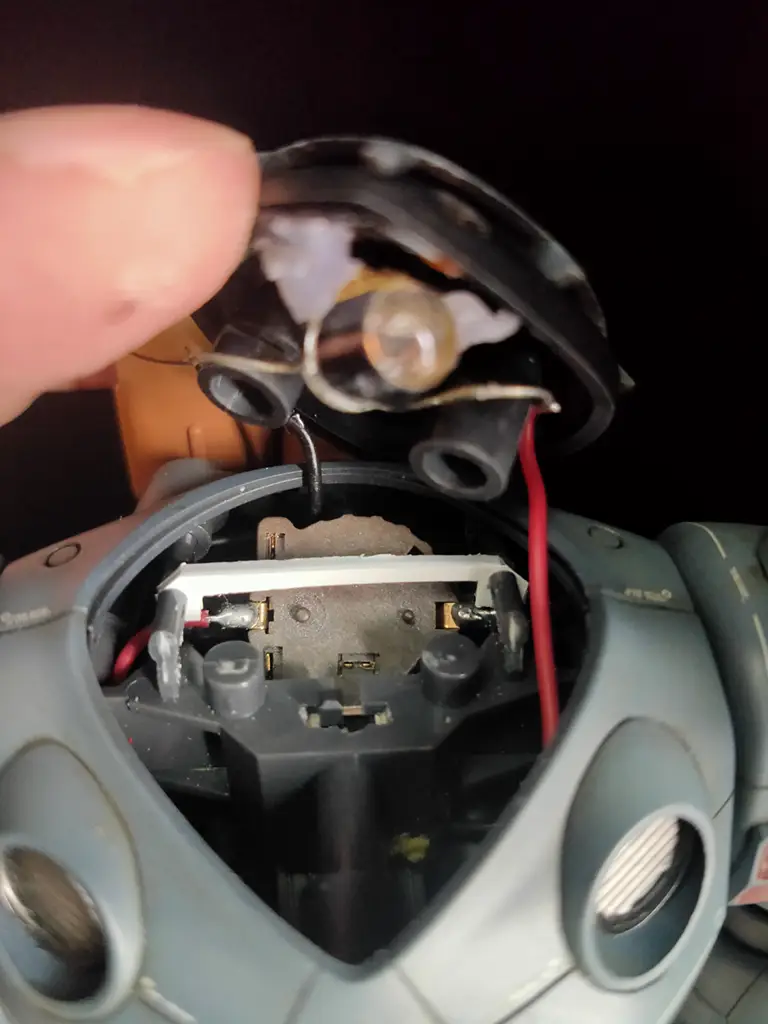

ガンプラ(バンダイ)がトイ路線を突き進んでいく中、既存のモデラーは、新たな塗装方法や改造、ジオラマや電飾など、ディスプレイモデルとしてクォリティを上げていくことに特化し始めます。当時はまだプラモデルのクォリティが低く、モデラーが手を加える余地が多かったことも理由の一つです。

この流れは、スケールモデルの文化を引き継いだキャラクターモデラーにも影響を与えていきます。まだ今ほどスケールモデラーとキャラクターモデラーの分化が進んでいなかった時代ですから、プラモデルの需要は、どちらかというとオモチャVSプラモデルという構図になっていたと言えます。

造形作品との融合

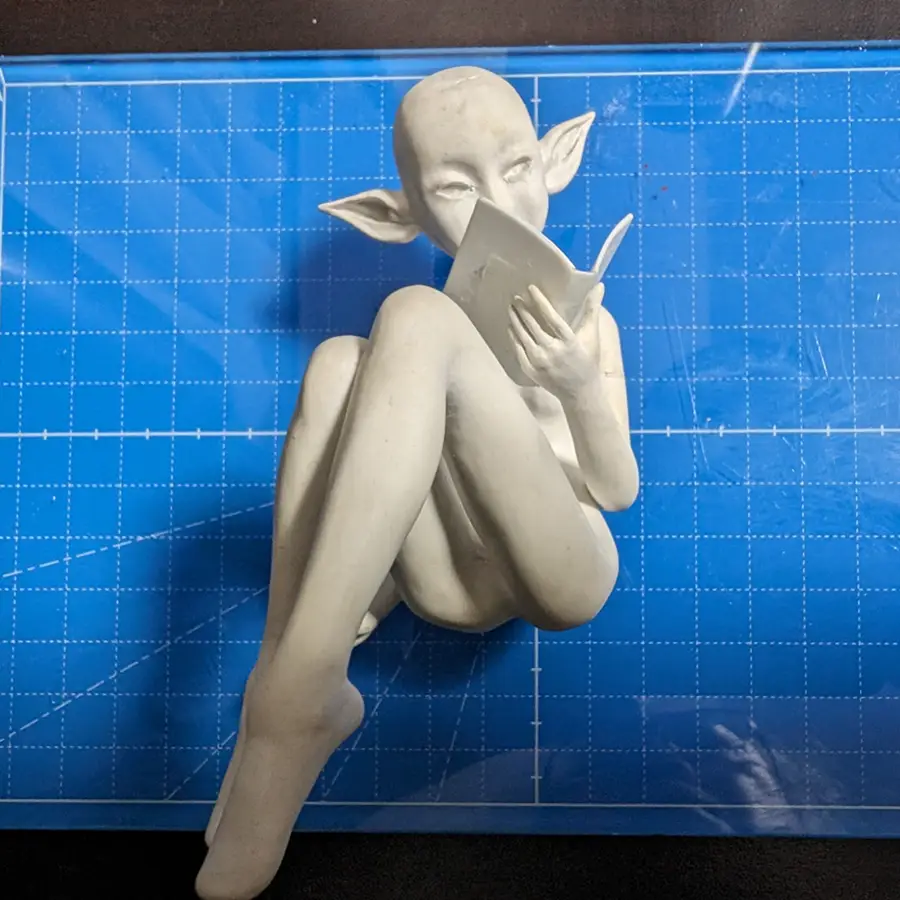

ガンプラブームをきっかけに、ガレージキットと呼ばれるアマチュアモデラーによる造形作品の複製品が販売されるようになりました。これらは、ガンダムやヤマトといった人気アニメ(オタク文化)をきっかけに、一気に広がりを見せはじめます。ガレージキットは、制作する側はもちろん、消費者たちにも一定の技術を要求するものでした。

ガレージキットは工業製品ではなく、プラモデルですらありません。モデラー界隈の技術は、もはやプラモデルの制作の域を完全に超えており、いよいよ一般的なプラモデルユースを超えたレベルに到達しはじめます。

現在のモデラーのベースになっているのは、オタク第一世代だと思います。もちろん、その前からプラモデルはありましたが、彼らはスケールモデルとキャラクターモデルの間を生きつつ、プラモデルの最初から3Dプリンタ世代まで、技術的にもほとんど全てを見てきた世代と言えるのではないでしょうか。

完全に私観ではありますが、彼らは当時としても一般人と一線を画す感覚や趣向を持っていたのだと思います。またインテリジェンスが高く、パワフルでした。しかし一方で、人によっては変わり者のように扱われてきたことも少なくないのではないでしょうか。

過度な情熱とパワーをサブカルに注ぎ、それゆえに何かを犠牲にしてきたとすれば、異常なまでの執着が生まれても不思議はありません。まるで、それ自体が自分の存在意義や人生であるかのように。

現在でもモデラーと呼ばれる人種はどんどん高みを目指し、まるで修行僧のように激流に身を投じています。スゴイ技術だと感心する反面、もはや一般人には何がすごいのかわからないレベルにまで達しています。というか私にも分かりません。

リアルの再現からデザインへ

スケールモデルには「現物」という一定のゴールがあります。表現方法にバリエーションはあるものの、基本的にはその範囲を逸脱することはありません。しかし、キャラクターモデルはあくまで想像の産物であることから、モデラーたちはオリジナリティや個人の趣向を追求しはじめます。当時、既製品のデキがあまりよくなかったこともあり、こういった改造はモデラーのマナーとして認知されていきました。

キットが十分なクォリティになった今でも、モデラーたちはこのマナーを良しとし続けました。キットを作るだけで十分なクォリティを得られてしまえば、アイデンティティを失ってしまうためです。彼らはそのクオリティを超えるため、あるいは手を加えたという証左を残すため、独自のデザインを追加する方向にシフトしていきます。

ハイエイジトイの登場

モデラーが独自の文化を突き詰めていく中、一般消費者たちはプラモデルからどんどん離れていきます。単純にブームが去ったとも言えますが、ハイエイジトイの登場が大きいと言えるでしょう。ガンプラが一定数持っていた需要はこれらに移行していきました。

完成品はそれなりに高額でしたが、プラモデルを完成品のクオリティーにもっていく手間を考えれば、可処分所得を持つ大人にとっては、その出費は十分に価値があったといえます。また、本来はプラモデルに興味があった層も、関連媒体で謳われる極度な改造や塗装についていけなくなったということもあるでしょう。

高い難易度と手間のかかる作業を要求し続けたプラモデルは、結果的に一般消費者を切り捨てる結果となり、業界全体の需要を縮小させたと言えるかもしれません。

思い出コンテンツ化

プラモデルにしてもハイエイジトイにしても、そのモチーフのほとんどは90年代以前のものです。プラモデルという媒体は、その性質上、機械的なモチーフと相性が良いです。そのため、科学技術への憧れ、ロボットアニメブーム、高度経済成長に伴う物質文化の機運にうまくマッチしました。ヤマトやガンダムの人気と共に、プラモデル文化はアニメオタクのカルチャーと融合していきました。

しかし、バブル崩壊を経て平成に入ると、世間の関心が拡大成長路線から、「長引く不況を生き抜くためのメンタリティ」へと変化していきます。それに同調した2000年代のオタク文化は、物質から心の問題へと変化していき、その興味の矛先は、メカやロボットから人間のキャラクターに移行していきます。

既存のプラモデル愛好家は時代と共に高齢化し、併せて市場も縮小していきました。

かつてのロボットアニメブームから続く流れで、現役といえるものはガンダムだけです。往年のファン向けにダグラムやパトレイバーといったキットは販売されていますが、現状コンテンツとしてはほとんど動いていない状況です。

個人的には、ガンダムが生き残った大きな理由に、「コミュニケーション論」があると感じます。ガンダムは、戦争という舞台を通じて、異なる立場や思想を持つ人間たちが、どうすれば分かり合えるかということを主眼においています。この観点が普遍的で、現代人の「心の問題」にも通ずるため、その後継作に遺伝子を残せたのだと思います。

ロボットはそれらの装飾にすぎませんが、戦争や争いが起こる流れや構造、政治や思想、人間の心の揺れ動きなどを含め、非常にシームレスに繋がっています。つまり、舞台は戦場でありながら、結局は個人の内面的な葛藤が軸になっていると言えます。しかし残念ながら、ガンダムが生き残ったといっても、徐々に衰退していくコンテンツには違いありません。新たなロボットアニメも、当たって砕ける結果となっています。

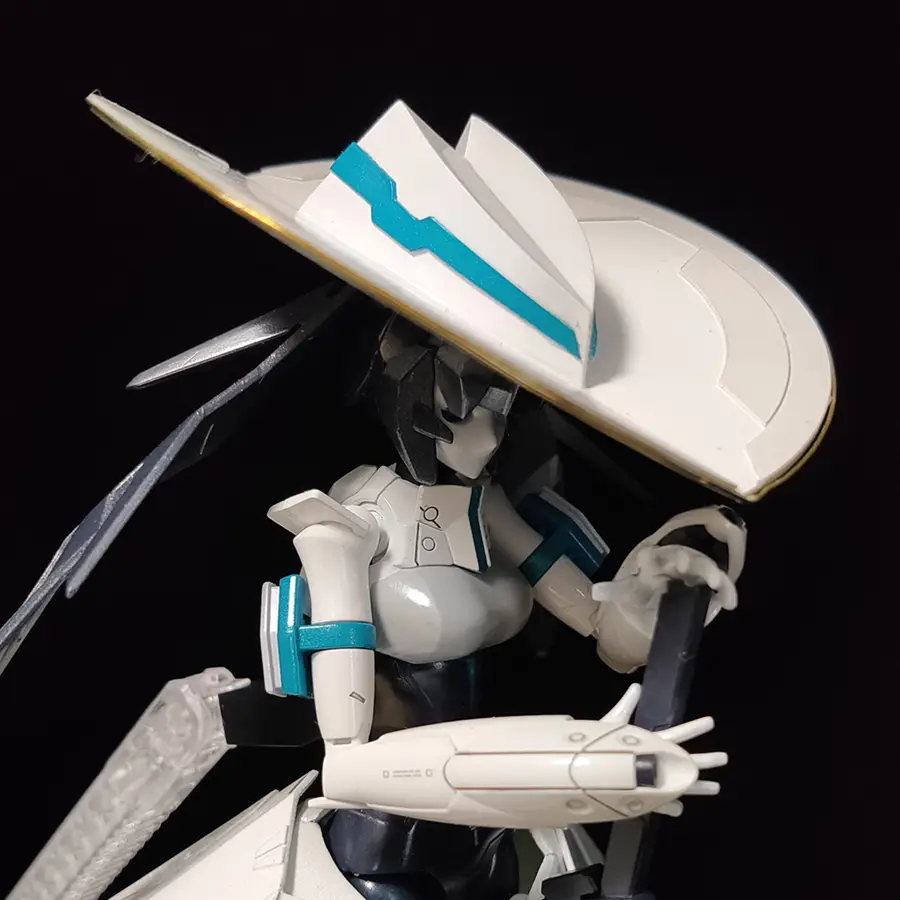

美少女プラモデルの台頭

ある時期を境に、美少女プラモデルという新しいジャンルが業界を席巻します。ロボットやメカではなく、アニメルックの美少女キャラクターをモチーフにすることで、新しいオタク層の需要に答えることができたのです。これらは結果的に、量産されて「デザイン的な差異がなくなった美少女キャラ」を逆手にとったとも言えます。

これまで、キャラクターモデルは、版権ものが前提でした。しかし、テンプレート化した美少女キャラは、版権を絡ませない形でアニメファンたちの需要を満たすことができました。既存コンテンツに依存しないプラモデル(ロボットなど)でもありましたが、一大ジャンルとなるほどに成功した例はあまり多く無いでしょう。

プラモデルはその質上、メカと相性が良いです。そのため、キャラクターモデルの多くは戦闘ロボットでした。これらは常に戦争や争いといった世界観を持つ作品でなければ存在価値を得ることができません。戦争モノの多くは、組織や政治といった全体論が軸になります。

しかし、バブル崩壊から平成と不況に向かっていくにつれ、その興味の対象は変化していきます。例え争いが描かれていても、それらは小規模であったり、感情に主眼を置かれたものとなり、多くは生身で戦うものとなりました。戦う理由や規模が矮小化すれば、それに伴ってロボットといったモチーフは必要とされなくなります。戦場や描写範囲の縮小によって、登場する機体は少なくなり、兵器が相互に干渉しあう魅力を演出できません。プラモデルとしては数種類発売して終わりという短命なものとなります。

戦争を描くのに便利な戦記モノというジャンルもまた衰退の一途を辿っています。先述の通り、全体論や戦争というテーマが流行らないということもありますが、何より、読者に労力を要求する瞬発力の無いコンテンツは、現代にマッチしていません。制作側にとっても、膨大な労力に見合うインセンティブが得られないということになります。

美少女プラモデルはオモチャか否か

美少女プラモデルのキットとしての文脈は、ガンプラから続く「オモチャの延長線上」としての進化を引き継いだものです。その中で養われた技術が集約され、組み立てるだけで高いクォリティが実現できるキットになりました。これは、プラモデルに触れてこなかった平成以降の新規ユーザーを取り込む要因ともなりました。

とはいえ、これまでも、美少女フィギュアは優れた完成品が世に溢れていました。それにも関わらず、別軸の需要を産んだ理由の一つが、「可動」です。

そもそもプラモデルにロボットメカが多かったのは、プラスチック自体が硬質であり、その稼働部に対してデザイン的に整合性が取りやすかったためです。ロボットであれば、手が曲がる構造にデザイン的な違和感が出なくても、生物であれば本来は無い可動部が露出することになります。これは完全にオモチャの文脈であり、ディスプレイモデラーにとっては最も忌避すべきものでした。

フィギュアとの棲み分けとして可動をアイデンティティにする美少女プラモデルは、塗装との相性も悪く、既存のモデラー勢との分断を更に広げることになります。

行き場を失うモデラー

一方、ディスプレイモデルとしての技術を突き詰め続けるモデラーは、いよいよ一般人では理解できないレベルに到達し始めます。また、紐づくコンテンツの衰退と共に新規ユーザーの獲得しづらくなり、モデラーの高齢化が進みます。

キャラクターモデルに押され気味だったスケールモデラーは、リアルへの忠実さをさらに要求し、ユーザーに技術と知識の積み上げを要求しました。この流れはオタク文化と噛み合い、さらに強固なスノビズムとなって、排他主義を加速させました。聖域となったプラモデル業界は、クリエイティブと完成品の間に存在する、極めて特殊なジャンルになったといえます。

コンテンツに紐づく以上、クリエイティブになりきれません。しかし、オモチャに寄り添えばアイデンティティを失ってしまうというわけです。

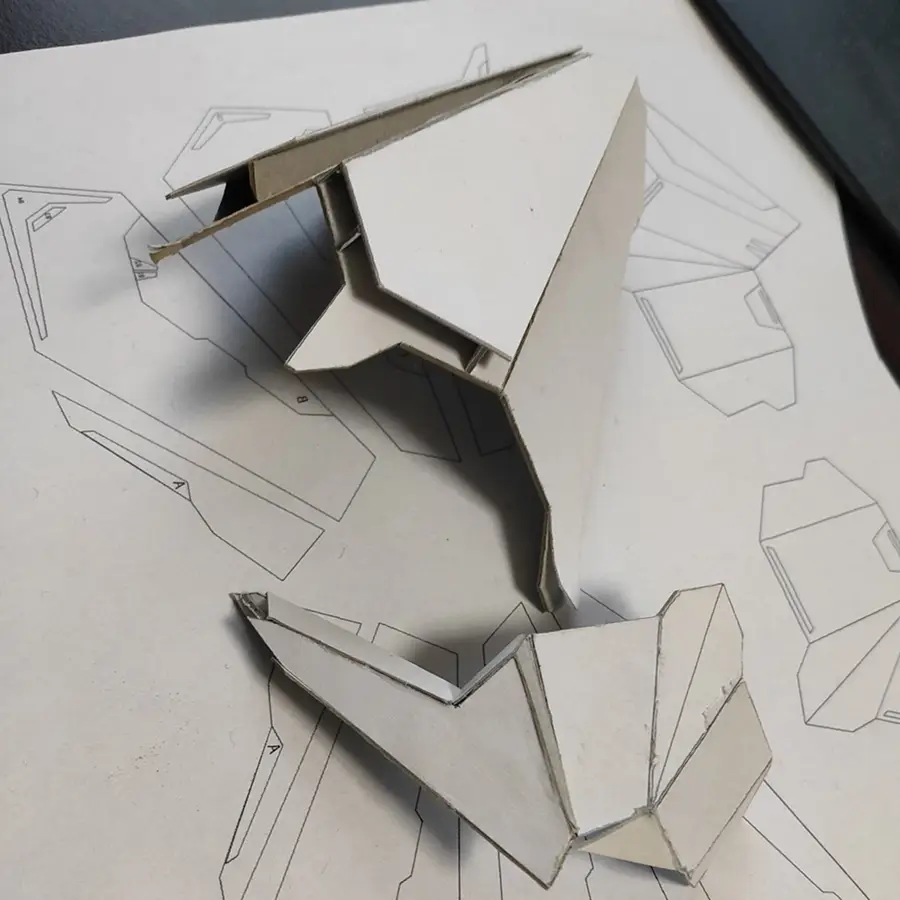

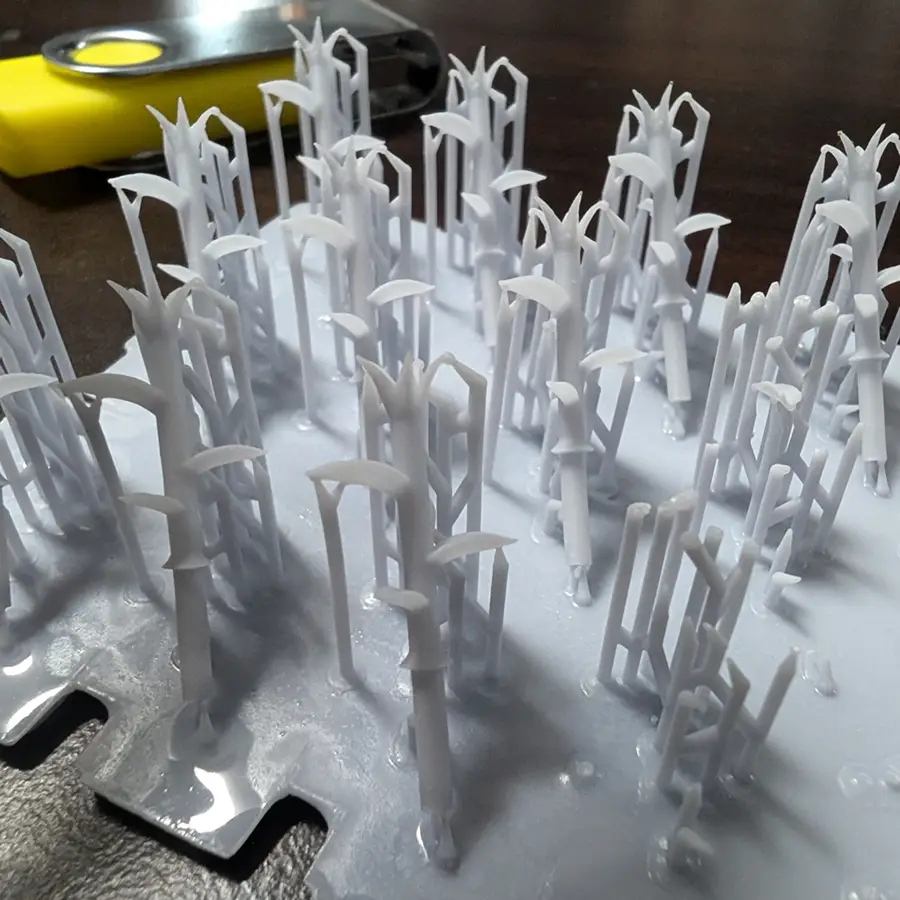

3Dプリンタの登場によるシームレス化

これまでも多くの技術的革新で進化してきたプラモデル界隈ですが、いよいよ決定的なターニングポイントがやってきます。それが3Dプリンターです。これにより、そもそもプラモデルとは何なのか、という当初の疑問に立ち返らされることになります。

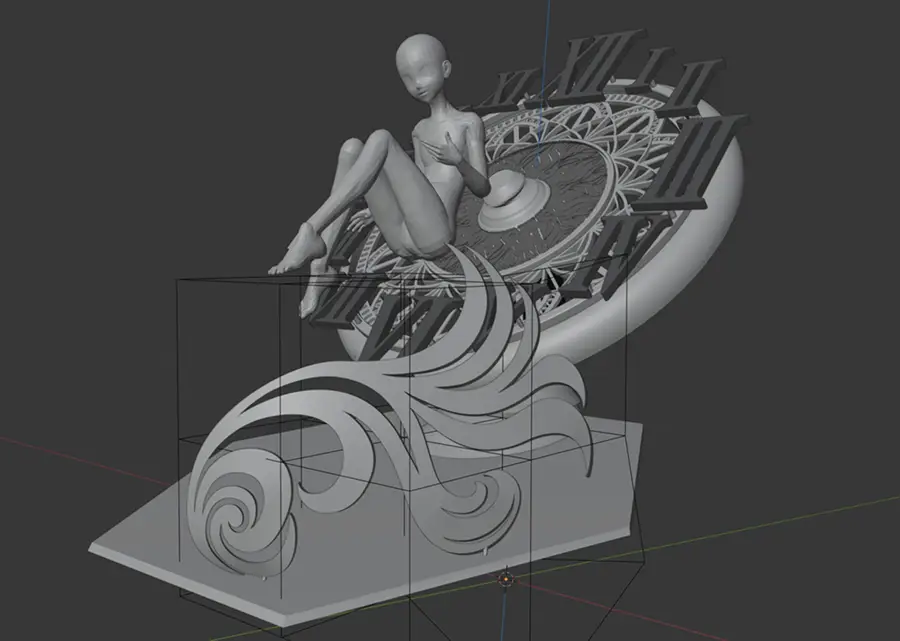

手作業では困難だったことがデジタルで可能となり、ベースとなるキット自体が必要ありません。これは一見、ガレージキットの流れと似ているようにも感じます。しかし3Dモデリングの文化は、プラモデルやオタク文化に比べて圧倒的に広範囲であり、汎用性があります。一般の3Dモデル製作者(映像分野など)との融合も果たしていくでしょう。

3Dモデリングは工業製品ではないため、人気コンテンツを前提とする必要がありません。つまり、一定のオタク文化に忖度する必要がないということです。オリジナリティを重視してきたキャラクターモデラー界隈にとっては受け入れやすいものであり、現代の多様性にもマッチしています。そして、そこで必要とされるのは、造形技術よりもデザイン力です。

3Dプリンタという技術を軸に、他ジャンルとの融合をはたしつつあるモデラー界隈は、その作品の良し悪しを、これまでの文脈で測ることが難しくなるでしょう。どこからどこまでがプラモデルなのか、造形なのか、アートなのか。

これは、プラモデルをベースとしていたモデラーという概念との決別であり、同時にクリエイターへの変化を要求されていると言えるかもしれません。

プラモデルに意味はなくなるのか?

3Dプリンタの登場は、模型業界のアイデンティティに大きな変革をもたらしました。ある意味技術的な制約とも言えたプラモデルは、多かれ少なかれ役目を終えていくことでしょう。

しかし、一方で作る側の負担が大きくなるのも事実です。3Dプリンタだから簡単だということはありません。結局は物理世界の話ですから、手作業は必要ですし、3Dモデリングは簡単なものではありません。

そもそもプラモデルは、作ることが難しすぎた木工モデルの敷居を下げるために製品化されたものです。その原点に立ち返れば、手軽にモノづくりというエンタメを楽しむものというのがプラモデルだったと言えます。

キットのレベルが上がり、ただ作るだけでも高いクオリティの完成品を入手できるようになりました。それを素直に楽しむという「本来の目的」に従うことは、プラモデルのアイデンティティに沿ったものです。

3Dプリンタでは「プラモデルという遊び」はできないのですから。

総論と感想

プラモデルを取り巻く私の混乱は、紐解いてみれば非常に複雑なものでした。まだまだ掘り下げ足りないとは思いますが、大筋は分解できたと考えています。

技術的な側面だけをみれば、プラモデルは工芸や造形と近しいものだと思います。あえてその違いを挙げるとすれば、ベースがプラモデルかどうかではなく、ミリタリーやアニメといった、何らかの世界観に紐づいているかどうかです。どんなに素晴らしいガンプラ作品でも、ガンダムに興味が無い人からは関心を得られないでしょう。

工業製品であるという性質上、常にマス的なコンテンツをターゲットにする必要があり、それがもつ世界観が強固であればあるほど良いわけです。それは、アニメでもミリタリーでも車でも同じです。

多くの場合、技術の積み上げは、それを取り巻く時代や環境を巻き込んで人生と同期していきます。それに固執しようとする心は、自分の人生の否定を許さないという一種の防衛反応とも言えます。技術やノウハウ、作品というものがそれらと無意識に接続されることで、時に排他的になり、行き過ぎればディスコミニュケーションを産みます。それはやがて文化や業界を衰退させていくでしょう。

最後に

急に個人的な話をしますが、私はガンプラなどを買っても、基本的に素組み(塗装込み)しかしません。塗装や多少のスジボリなどはしますが、その程度です。どうしても作りたいものがある場合は、粘土でイチから作成したりします。もちろん、プラモデルをベースにしたほうが早い場合はそうしますが、その程度です。

プラモデルに対する疑問を自分なりに咀嚼していく中で、そのようなスタイルになったということになるでしょうか。ゴリゴリ改造派を否定するわけではなく、造形とプラモデルは、遊びとしてのジャンルが違うという認識です。

3Dプリンターの登場によって、技術的なラインがより曖昧になった今、モデラー業界は、自身のアイデンティティに対して、今一度考えていく必要があるのかもしれません。